Формы и лечение синдрома Шерешевского-Тернера

Эмбрион, у которого отсутствует парная хромосома в наборе, погибает в утробе матери на ранних сроках. Исключением является патология Шерешевского-Тернера. Человек доживает до преклонного возраста, но девочки часто бесплодны – этот синдром нарушает развитие половых органов. Степень тяжести отклонений зависит от типа аномалии хромосом.

Что такое синдром Шерешевского-Тернера

Врожденная патология связана с аномалиями хромосомного набора у ребенка. Характеризуется нарушениями физического развития, неполноценностью репродуктивной системы. Болезнь впервые описал советский ученый Н.А.Шерешевский в 1925 году, а в 1938 году американский врач Г.Тернер указал ключевые симптомы. Так ее назвали по фамилиям обоих специалистов, но у патологии есть синонимы:

- синдром Ульриха-Тернера (в англоязычной литературе);

- дизгенез гонад;

- синдром Шерешевского;

- синдром Тернера;

- сексогенная карликовость.

Патология встречается у 1 из 3000 младенцев, но 95% зигот (по другим данным – 99%) погибают в утробе, в 19% случаев происходит спонтанный аборт.

Первичные половые клетки у плода формируются в правильном количестве, но с 20 недели беременности начинается процесс инволюции: обратного развития. На фоне этого у младенца отсутствуют фолликулы в яичниках или их число уменьшено. Возникает дефицит половых гормонов, репродуктивная система развивается плохо.

Чем опасна хромосомная болезнь

Девочки от этой патологии страдают чаще. Ребенок с синдромом Тернера рождается раньше срока, имеет такие нарушения развития внутренних органов и систем:

- пороки сердца, аорты;

- дальтонизм;

- миопия (близорукость);

- избыточное оволосение;

- сахарный диабет;

- целиакия (непереносимость глютена);

- нефропатия в сочетании с гипертонией;

- птоз (опущение верхнего века);

- нарушения работы щитовидной железы, гипофиза;

- косоглазие;

- гипотиреоз;

- ишемическая болезнь сердца;

- бесплодие;

- олигофрения (редко).

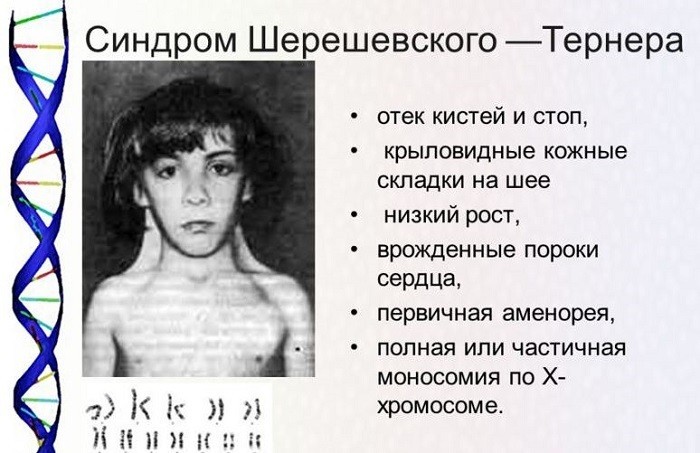

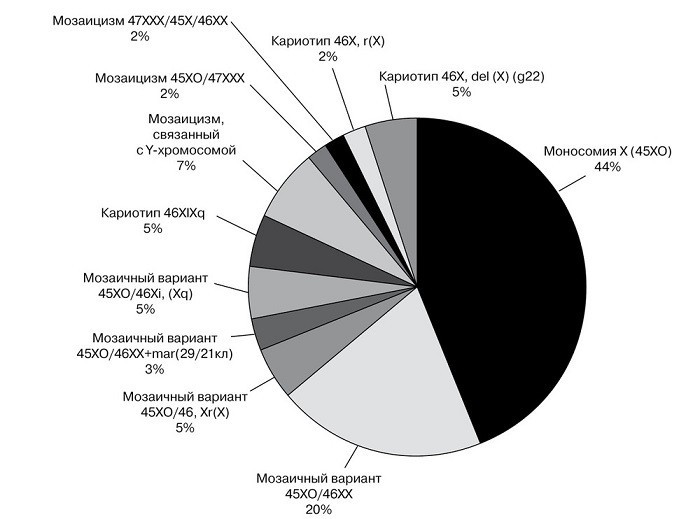

Кариотипы больного с синдромом Шерешевского-Тернера

В каждой клетке здорового человека находится 46 хромосом. Особенности строения их полного набора называются «кариотип». У здорового человека он диплоидный (хромосомы парные), для женщины записывается как «46, ХХ». У больного с синдромом Тернера присутствует анеуплоидия (45, Х) в разных вариантах:

- Количественные нарушения – у 60% больных наблюдается только 1 Х-хромосома и в 80% случаев она материнская. На фоне этого женское развитие плода неполноценное, фолликулы в яичниках ребенка во 2 триместре беременности замещаются соединительной тканью. Синдром Тернера-Шерешевского в таком виде является самым опасным из-за сопутствующих пороков.

- Мозаичный кариотип – одни клетки имеют обе хромосомы (как ХХ, так и XY), а другие лишены второй. Патология возникает при неправильном делении генетического материала клеток эмбриона. Для девочек прогноз благоприятный: нарушения менструации выражены слабо, тяжелые пороки отсутствуют.

- Структурные изменения – легкий вариант патологии, при котором в организме присутствуют обе Х-хромосомы, но одна поврежденная. Признаки синдрома проявляются, но слабо.

Клиническая картина болезни Тернера

Новорожденный имеет низкую массу тела (менее 2800 г) и маленький рост (42-48 см).

Ключевые симптомы синдрома Тернера у младенца – короткая шея со складками сбоку, отеки стоп и кистей (лимфедема).

Малыш беспокойный, плохо сосет грудь, часто срыгивает. Другие признаки синдрома:

- отставание в физическом развитии;

- поздние речевые навыки;

- частые отиты среднего уха (приводят к нарушению слуха);

- низкорослость (взрослые не выше 130-145 см);

- непропорциональное телосложение;

- бочкообразная грудная клетка;

- множественные пигментные родинки;

- деформированные ушные раковины;

- высокое нёбо;

- патологическая атрофия кожи;

- аномалии прикуса и развития зубов;

- укорочение 4 и 5 пальцев, пястных костей;

- искривление мизинца к безымянному;

- сращение пальцев;

- деформированные локтевые суставы (вальгусное искривление).

Почти у 100% девочек с болезнью Шерешевского-Тернера наблюдается половой инфантилизм или первичный гипогонадизм, который имеет такие признаки:

- недоразвитые половые железы;

- втянутые соски;

- воронкообразное устье влагалища;

- скудное оволосение лобка, подмышек;

- мошонкообразные половые губы;

- недоразвитые молочные железы, девственная плева, клитор;

- первичная аменорея (у девочки-подростка до 16 лет нет менструации).

Причины синдрома

Большинство случаев болезни связаны с потерей отцовских ДНК-молекул. На раннем этапе развития зародыша изменяется структура Х-хромосомы, или одна из пары выпадает. Дети с синдромом Тернера рождаются даже у полностью здоровых родителей, но роды преждевременные, а беременность сопровождают токсикоз и угрозы выкидыша.

Факторы риска развития хромосомной патологии

Вероятность мутации Шерешевского-Тернера повышается под влиянием таких причин:

- наследственная предрасположенность;

- инфекции половых путей;

- неблагоприятная экология (загрязнение воздуха химическими выбросами);

- электромагнитные или ионизирующие излучения;

- истощение организма в период планирования беременности;

- генетические патологии родителей (наличие дефектных гамет с аномальным набором хромосом).

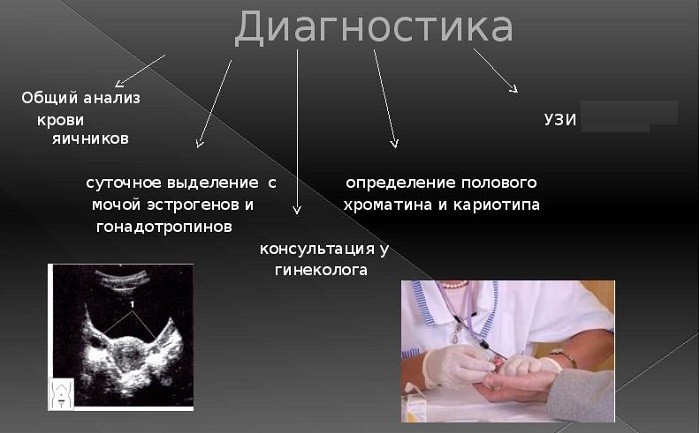

Диагностика

Признаки болезни Шерешевского-Тернера обнаруживают во время УЗИ-скрининга при беременности. У новорожденных на этот синдром часто указывают лимфедема стоп и крыловидные складки шеи. Если таких признаков нет, патологию выявят при взрослении ребенка по низкому росту, задержке менструации. Диагноз легко установить по клинической картине, но для подтверждения проводят такие обследования:

- Молекулярно-генетическое исследование – изучение кариотипа, полового хроматина.

- Цитогенетический анализ – подтверждает изменения Х-хромосом (их числа или строения).

- Анализы крови на гормональный фон – повышен уровень гонадотропинов, снижено количество эстрогенов.

Ребенку с выявленной болезнью Шерешевского-Тернера неонатолог назначает дополнительную диагностику врожденных пороков и сопутствующих патологий такими методами:

- УЗИ органов малого таза (для мужчин – мошонки) – выявляются гипоплазия (недоразвитость) матки, отсутствие фолликулов в яичниках.

- ЭКГ, ЭхоКГ и МРТ сердца – для исключения его пороков, которые угрожают жизни человека.

- Рентгенография – для выявления остеопороза (снижения плотности костей), патологий развития позвоночника.

Лечение синдрома Шерешевского-Тернера

Терапия направлена на регуляцию менструального цикла, формирование вторичных половых признаков и стимуляцию роста. Основное лечение начинают в возрасте 13-14 лет – до этого времени детям назначают массаж, лечебную физкультуру, витаминные комплексы. Позже в схему терапии вводят такие методы:

- Инъекции соматотропина (Генотропин) – подкожно для активной стимуляции роста, часто сочетаются с уколами анаболических стероидов (Оксандролон). Лечение проводя с 6 до 15 лет. К концу курса пациенты с синдромом Тернера вытягиваются до 150-155 см.

- Заместительная терапия эстрогенами – проводится у девочек с 13 лет для нормализации полового созревания. Спустя 1-1,5 года применяются комбинированные оральные контрацептивы (Новинет) до менопаузы.

- ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) – в матку женщины с болезнью Шерешевского-Тернера подсаживают оплодотворенную яйцеклетку. Желательно использовать донорские ооциты: с собственными у 40% пациенток с хромосомной патологией случается выкидыш, у 25% есть угроза рождения ребенка со структурными аномалиями.

- Пластические операции – для устранения косметических дефектов лица, наружных половых органов.

- Хирургическое лечение – назначается при врожденных пороках развития внутренних органов, особенно у пациенток с патологиями сердца, почек.

Прогноз и профилактика

На срок жизни болезнь Шерешевского-Тернера влияния не оказывает, но ухудшает ее качество. Прогноз зависит от других патологий:

- Расщепление позвоночника – из-за незаращения задней дуги спинной мозг выходит в незащищенную щель (грыжа), нарушается функционирование кишечника, мочеполовой системы, случаются параличи ног, рук.

- Пороки сердца – создают высокий риск детской смертности в первый год жизни, у взрослых являются причиной частой тахикардии, аритмии, гипертонии, опасны инфарктом и инсультом.

- Аномалии развития органов мочеполовой системы (удвоение мочеточника, недоразвитость почек) – требуется хирургическое вмешательство на ранних сроках жизни младенца.

- Патологии щитовидной железы (самая частая – аутоиммунный тиреоидит) – выявляются у 25% с патологией Шерешевского-Тернера, приводят к падению уровня тироксина и гормона Т3 у девочек-подростков и женщин, снижают шансы на зачатие и уменьшают среднюю продолжительность жизни.

При отсутствии других патологий и синдромов человек с болезнью Шерешевского-Тернера доживает до преклонного возраста.

Родить детей без ЭКО способны 5% женщин. При пороках развития внутренних органов человек становится инвалидом. Синдром Тернера не предупредить, но врачи советуют женщине соблюдать такие рекомендации:

- сделать анализ кариотипа родителей при планировании беременности;

- получить медико-генетическое консультирование пациенткам из группы риска;

- пройти полную пренатальную диагностику.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: